林達夫(1896‐1984)とはいったい何者であろうか。職業から見れば出版人にして大学教師、ということになる。業績からすれば歴史家、思想家、文筆家としての足跡も大きい。しかしこの稿では、革命思想家としての林にまず接近してみたいと思う。

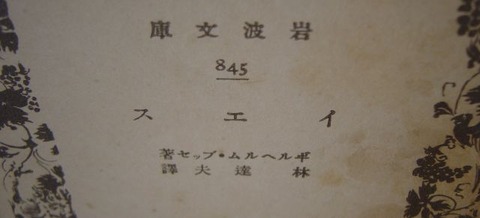

・・・ただ一言述べさせて貰ひたいのは訳者(つまり林)のこの書(つまりブッセの『イエス』)に対する評価は、翻訳の企てられた十年前と今日とでは可なりに逕庭があるといふことだ。訳者は今日、戦闘的無神論者の陣営にある一兵卒として反宗教的な論文を書いてゐる。訳者がこの『イエス』の翻訳を再び公けにするのは、ただ書店(つまり岩波)に対する五年前の公約を果さんがためである。・・・林は、30代の半ばになっていた。ここでいう「戦闘的無神論」というのは、ほとんと共産主義であるといってよく、やがて起こるべき革命のために何かを準備しているのである。つまり林は、「むかしのようにブッセの『イエス』は買っていないし、いまやそのころとは全然違う立場の人間である」と宣言したわけだ。書店に対しても、官憲に対してもかなりの緊張感を持たざるを得ない内容だが、林は三木清の友人であり、野呂栄太郎とも遠くはなかった。その人脈からすれば、上記はさほど突出しているものとは思われない。

だがその後の林は、野呂や三木とは異なって、検挙されることも投獄されることもなく、戦時を切り抜ける。やがて1951年には「共産主義的人間」を著し、文藝春秋に発表した。これはスターリニズムに代表される共産主義とその国家の批判であった。そして政治的人間であることを止めてしまう。またこのころから文筆家としてもほとんど孤立してしまった。

林達夫の熟読者、愛読者からは「林達夫をそんな単純に、早送りで割り切ってよいわけがない」という声が上がりそうだ。実際のところわたしもそうだと思う。林達夫は割り切れない人物である。政治的に退却はしても、革命思想家としての林はここで終わったわけではないのだ。革命というものの本質についての関心は、その後いっそう深まったのではないだろうか。そうわたしは睨んでいる。

たとえば晩年の二つの作業、ルネサンスの天才の創造活動を通じて人間の元型を想起すること(「精神史」1969年)。ベルクソンの『笑い』を翻訳しなおす過程で最新の理論を点検し、個人の心の中の笑い意味、集団の中でこそ起こる笑いの意義を探求すること(「ベルクソン以後」1976年)。

今となってはいささか古い研究の方法だともいえるが、こういった林の問題設定は、いったいいかなるときに革命を志向する集団が発生するのか、いかなる場所でに革命の機運が成長するのか、といった、林の中に不断に湧出る疑問と不離だったとわたしは考える。

そしてこの思考は、学問のさらに新しい展開を熱望していた。70代半ばの林は、『思想のドラマトゥルギー』(久野収との共著。対談を元に大きく加筆、再構成されたもの。平凡社・1974年)の中で、こんなことを述べている。

・・・科学者としても、小説家としても一流の、イギリスのC・P・スノーは、この二十世紀のさなかに、いまだに昔風に言えば、理工科系と法文化系を志す若者が、依然として古ぼけた各々別個のカリキュラムを専門家になると称して後生大事に守っているのを嘆いていますね。どこまで行っても合流しない二本の平行線。今の工業技術世界兼情報化世界で少なくとも第一線の働き手になるには、それではもう間に合わないはずです。MITは言ってみれば、この人間と機械との共棲時代をどうやって生きるかという実験場であり、その意味で、共棲的世界の縮図ともいえるものでしょう。・・・(初版267p)この時点で林は、ほとんど現行の認知科学を予想している。社会学とか心理学とか医学を跳びこえた「集合的脳科学」とでもいったものをこそ林は希求していたのではないだろうか(数学的ユング?)。そしてそういった手段によって、藝術的天才の秘密や、革命の本質に迫ることはできないかと。

しかし今ほどこういった思考や分析が必要とされている時代もない。林の場合、キリスト教と経済学と西洋文化が中心課題であったし、想定していたのは、その延長線上にあるべき新しい科学。しかし現代ではそれに加えてイスラム宗教学、中東文化、場合によっては麻薬の薬理と脳内化学、脳の発達機序、情報処理技術が必要必須である。その総体としての認知科学。

そしてこういった認知科学こそテロリスト集団にとって脅威になるかもしれないし、またそうでなくてはならない。テロリスト集団との闘いでは、火力がすべてではないし、他にもさまざまな貢献があるはずである。知も含めた総力戦である。

さて、はなしをもう一度林達夫に戻す。さきほどは『思想のドラマトゥルギー』からMITとその周辺について書かれた部分を引用したが、そのすぐあとにはこんな個所がある。本日の本線からはいささか外れるが、これも現代に直結した林達夫の警句予言であるから、紹介しておこう。

・・・僕自身はもうできないけれど、文科の学生に講義しながら、理工科的な知識、それに数学的な知識は最低限は必ず身につける努力をしろ、と言うんですけど、・・・理工科系の人は、必要に迫られ、足りないところをもりもり勉強してしまう、そうすると、文科系の人は無用の人間になってしまう、とおどしてみるんだが、さっぱり効果がない。・・・繰り返すが、林は1984年没。『思想のドラマトゥルギー』は初版1974年である。

2015/11/28

若井 朝彦(書籍編集)

目 次 (若井 記事) 索 引 (若井 記事)

![neko[1]](http://livedoor.blogimg.jp/ikedanobuo/imgs/b/8/b82cee50-s.jpg)