京都市は「京都市美術館」の命名権売却を決定して、本年2016年9月30日まで購入希望の法人を募っている。その要項によれば売却期間は50年以内、金額は50億円メドとのことである。その他条件として、かんむりに「京都市」を残すことなど。おおむね「京都市〇〇〇美術館」いうことになろう。

しかしなんとも長いはなしだ。たとえば売却責任者の門川大作市長が現在65歳であるから、50年後は115歳。京都市には現在20代の市議もいるのだが、50年後には70代である。その昔、京都市で何があったからこうなったのかを、2070年前後にきちんと説明できる人が、その時どれだけいるだろう。未来へのツケ回しなどではない、とはとても言えたものではない。

ところで、この50億50年の想定は、2011年に契約を締結した「京都会館」の命名権売却を参考にしていると言う。

場所が同じ岡崎地区の事だから50億とか言う。数的な算定基準もなく、説得力のない説明が当局からあるばかりだ。ところでその京都会館の命名権の売却では、買い上げは京都の企業、ロームであった。(正確には52.5億)

それは公募によるものではなかった。それどころか、具体的な命名権販売の予告も、その想定すら公表されてはいなかった。いきなりの50年。そしてこれは市側も認めたことだが、秘密交渉によるものであった。詳しい経緯は今も分からないが、トップ級の商談があったことは、市議会の答弁からしても確実だ。

命名権の売却は、地方自治法でいう財産の処分には該当しない、したがって議会承認は不要だという。そのため市の幹部は、約半年の間、交渉の途中経過を、議会与党にも一切相談しなかった。突然の発表を新聞で知った与党自民党の議員は、議会の委員会で市の当局者に怒りをぶつけたのものである。

しかし京都市はともかく、ロームへの風当たりは穏やかだった。「ローム・ミュージック・ファウンデーション」でどれだけ有望な新人を支援してきたかを知っている関西の好楽家は、わたしもそうだが、このことのためにロームを睨むということはしなかったはずだ。ロームの援助を受けた者は、プロフィールにその経歴をよろこんで記す。現在、京都市交響楽団のコンサートマスター、泉原隆志氏もその一人である。

さて、はなしを美術館にもどす。京都市も前回に懲りてか、今回はさすがに公募の形式を採ってはいる。とはいえ、「京都会館」の売却の際と同様に、たとえば京都市長のトップセールス、担当者と応募企業との接触などは禁じられてはいないようである。要項(正式には『京都市美術館ネーミングライツパートナー企業募集要項』)を読む限りはそうだ。

『京都市美術館ネーミングライツパートナー企業募集要項』のpdfファイルは、以下から取得が可能。

【広報資料】京都市美術館ネーミングライツパートナー企業の募集について

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000204820.html

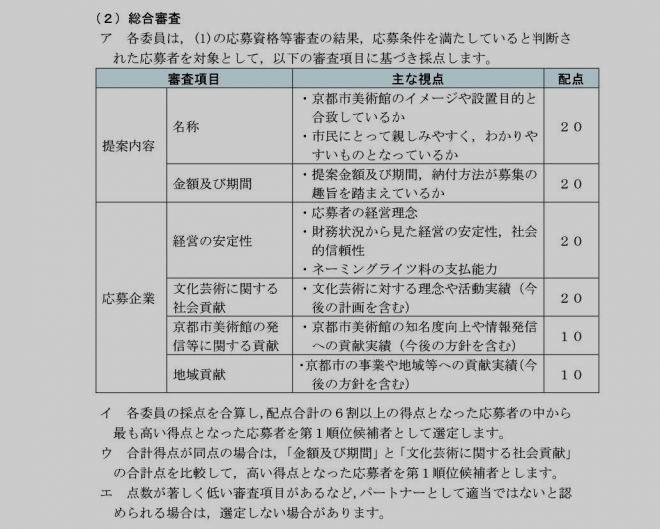

(要項より「総合審査」とその表)

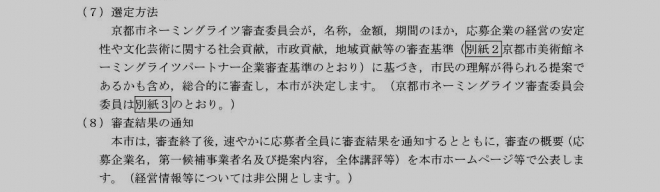

(要項より「選定方法」等)

やれ公募だ、それ選考に関与する委員会を作って評価だ採点だ、といっても入札があるわけでなし、もし破格の高額を提示したところで、募集要項の「表」にある通り、その配点比率は異様に低い。それに引き換え、名づけの企業についてはヤケにうるさい。

委員会の審査結果に関しても、その公表は、「応募企業名、第一候補の提案内容、全体講評」程度の扱いで済ますつもりらしい。要項の限りでは、委員会の採点や発言が公開されるとは、まったく読めない。「京都会館」の時と事情はほとんど変わっていない。

市が説明するように、市民負担を軽減しなくては、という目的が第一にあるのだとすれば、入札が最善の方法である。これはだれにでもわかる話であろう。透明性も高い。

近年、児童の虐待が問題になることが多いとはいえ、子供の名づけに関していえば、公権力は余程のことがないかぎり介入しない。基本的に性善説に立っている。それと同様で、数十億の出費をする者が、京都市に迷惑をかけるような名前を付ける(またその反動でみずからの価値を毀損する)かもしれないと考えるのは、やはり変であるし、なにより応募者に失礼というものであろう。

だいたい「京都市」の施設に企業名が入ることで、ある程度、名前が珍妙な物になるのは命名権売却の前提であって、「どの名前にすれば傷が軽いか」ということで気に病んだり、名前次第では値段は低くてもよい、というのであれば、もともと売るだけの理由があったのか、と疑った方がよい。

そもそも50億ですべてが解決するのではなく、新館建設と本館改修で(現段階の概算ですでに)100億のプロジェクトでなのである。50+50。(ちなみに「京都会館」ではローム約50:京都市約40の予定が、ローム約50:京都市約60に膨らんだ。)市民負担を避けるために名前を売る。しかし本館が古いままでは名前は売れない。名前を売るためには、派手な施設にせねばならず、そのためには市民負担が50億必要ということだとすると、まったくケッタイな堂々めぐりである。

この特異な募集要項を通じて京都市は、「京都会館」の命名権売却の場合とほぼ同様に

「金額ではありません。売りたい相手があるから売るのです」

と宣言しているようにさえわたしには見える。

(しかしこれが東京都での出来事であったなら、今頃、この案件、どれだけテレビ新聞雑誌に露出していることだろう。いや、いまさら「既存メディア」でもないか。)

・・・以下は月末の「京都市〇〇〇売ります(後)」に続きます。その(後)では、「もしこの企業が美術館命名権に応募したら」といった視点で、種々考えてみたいと思います。

(2016年9月30日夕・補)

さきほど応募も締切となりました。それにあわせて

「京都市〇〇〇売ります(後)」

をアップしました。

2016/09/20 若井 朝彦

目 次 (若井 記事) 索 引 (若井 記事)